|

Ikonen |

|

|

||||||

|

Christus, der Herr der Welt

(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXXI) Während der Karwoche 2022

hörte ich die Nachrichten zum Ukrainekrieg und erinnerte mich an das

Evangelium, wonach unter den Jüngern während des Abendmahls ein Streit

entbrennt, wer unter ihnen der Größte sei (Lk

22,24). Das bewog mich, Christus in Gestalt des „ecce

homo“ darzustellen, angetan mit Purpurmantel, Dornenkrone und Binsenzweig,

denn Markus stellt in der Verspottung Jesu die wahren Machtverhältnisse dar:

Jesus ist tatsächlich der Kaiser, dem die Soldaten huldigen. Entsprechend tritt

er hier auch herrscherlich auf, er setzt seine Füße auf die Erde, die in der

Tat sein Eigentum ist, für die er aber auch eintritt. Zu Füßen liegen ihm

auch die habsburgische Rudolfskrone und die russische

Paulskrone, Symbole für das westliche und das

östliche Kaisertum, beide auf einer Blumenwiese, die an 1 Petr 1,24 erinnert:

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und des Menschen Herrlichkeit wie des

Grases Blume. Der Ehrgeiz einer Bande von alten Männern, die darum streiten,

wer unter ihnen der Größte sei, steht auf dem Kreuz, denn das ist auch im

Jahre 2022 die Ursünde des Menschen. Umgeben wird Christus im Rahmen von

Waffen und Bomben, die im Kontrast dazu stehen, dass sich alle Beteiligten an

diesem Konflikt „Christen“ nennen. 2022 in München. Aquarell,

24 x 32 cm. |

||||||

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

Der Herr der Jahrtausende

(Ikonenverzeichnis-Nr.: XLII) Im Milenniumsjahr

hatte ich den Gedanken, Jesus als Herrscher über die Äonen darzustellen. Er

steht auf einer Sphaira/Erdkugel und ist als

jüdischer Rabbi gekleidet. Die christlichen Jahrtausende sind durch

Personifizierungen dargestellt. Das erste Jahrtausend ist im Stil der Antike

gekleidet und hält ein römisches Wachstäfelchen mit Griffel in der Hand.

Darauf steht die römische Ziffer I. Die Figur des zweiten Jahrtausends ist

Kaiserin Maria, der Frau Kaiser Karls V. nachempfunden, wie Tizian sie malte.

Der Pergamentbogen, den sie zusammen mit einer Gänsefeder hält, trägt die

arabische Ziffer 2. Das Baby in Jesu Arm ist in einen modernen Strampler mit

Schnuller gekleidet. Es hält ein Notebook auf dem in elektronischer Form die

Zahl 3 zu sehen ist und steht für das eben angebrochene dritte christliche

Jahrtausend. Jesus ist von einer leuchtende Sphaira

umgeben, aus der vier rote und drei grüne Spiralen

hervortreten. Sie stehen für die Dreifaltigkeit und die vier Evangelien. Außen

herum reiht sich der Tierkreis in realistischen Sternkonstellationen auf, der

für die Weltordnung und die Ewigkeit steht, genauso wie die Arkathusranken in die vier Ecken der Ikone. Der gebogene

Schriftzug ist ein Pendent zum Zoodiakos. 2000 in München.

Eitempera auf Holz, 25

x 32 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

20 Jahre Opus Montanorum (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXVII) 1989 war ich erstmals mit

einer unter der Leitung von 2009 in München.

Eitempera auf Holz, 32

x 25 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Die Freude am Herrn

(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXIX) Als der damalige Pfarrer

von St. Ulrich in München-Laim verabschiedet wurde, schenkte ihm die Pfarrei

ein Buch aus von verschiedenen Gruppen gestalteten Seiten. Die Damen vom

Pfarrbüro baten mich um ein Bild dafür. Da Pfarrer 2011 in München.

Aquarell, 20 x

22 cm. |

||||||

|

|

|

|||||

|

Der heilige Nikolaus

(Ikonenverzeichnis-Nr.: LVII) Dieses Bild entstand im

November 2006 als Vorlage für ein meditatives Ikonenmalen, das ich bis 2012 in

der Pfarrei St. Ulrich anbot. Es folgt dem Vorbild, das ich zunächst 1985 als

Weihnachtsgeschenk für meine damalige verehrte Kommilitonin Marion Zwerger

malte (Ikonenverzeichnis IV) und der Kopie, die ich im Sommer 1987 im Kloster

Niederaltailch anfertigte (Ikonenverzeichnis V –

beide siehe unten). Der Neuentwurf ist

einfacher gestaltet als die Vorlagen und musste wegen des Termindrucks zur

Ikonenmeditation schneller fertigwerden. Sie ist aber auch freundlicher und

heller von den Farben. Während ich die beiden Vorgänger nach der Tradition

malte, vom Dunkel ins Licht zu arbeiten, wandte ich hier meine inzwischen

übliche Vorgehensweise an, von einem Mittelton her in die Schatten und ins

Licht zu arbeiten. 2006 in München.

Eitempera auf Holz, 25

x 32 cm. |

||||||

|

|

|

|||||

|

Die Muttergottes aus der

Hagia Sophia (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXIV) Während meiner Promotion

besuchte ich Vorlesungen und Seminare im Fach Byzantinistik. Dabei wurde ich

auf das freigelegte Apsismosaik der Hagia Sophia in

Konstantinopel (Istanbul) aufmerksam. Anhand eines Schwarzweißfotos entwarf

ich 1996 die erste Ikone dazu (Ikonenverzeichnis XXIII – siehe unten). Die

Farbgebung und den Faltenwurf wählte ich so, wie ich aus der Vorlage es zu

erschließen meinte. Als Rahmen wählte ich ein Muster aus dem Grabmal der

Galla Placidia in Ravenna. Schon damals faszinierte

mich das Bild wegen seiner vornehmen Eleganz. 2014 verwirklichte ich mein

langjähriges Vorhaben, die Ikone neu zu malen. Besseres Bildmaterial erlaubte

mir nun eine exaktere Wiedergabe des Originals aus der Zeit Kaiser Basileios’

I. um 867/70. Der Rahmen folgt nun der Ornamentik, wie sie in der Hagia

Sophia heute zu finden ist und ist auf den Goldgrund aufgemalt. Auch hier ist

es mir glücklicherweise gelungen, die vornehme Eleganz der Maria und des

Jesuskindes wiederzugeben. 2014 in München.

Eitempera auf Holz, 25

x 32 cm. |

||||||

|

|

|

|||||

|

Die Schöpfung

(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXVI) Die ist meine dritte Ikone,

die sich mit dem Schöpfungsthema beschäftigt. Sie ist aus den Motiven der

Vorgängerbilder zusammengefügt. Christus, der die Welt mit einem Zirkel

konstruiert, ist in mittelalterlichen Miniaturen belegt. In meinem Fall

besteht der Zirkel aus dem griechischen Wort enhqhto (es

werde), mit dem Gott das Licht schafft (und mit dem Christus, das Wort

Gottes, in die Welt tritt). Der rote Rand, der die Welt mit Sonne, Mond,

Pflanzen, Meer, Himmel, Schaf, Fisch und Menschenpaar umrahmt, ist dem Uterus

nachempfunden und auch so in Miniaturen schon belegt. Über ihr schwebt eine

Taube, der Geist Gottes. Christus selbst ist golden:

das ist die Farbe Gottes. Er steht oder schwebt in einem großen Farbkreis,

der in der Finsternis aufscheint. Die weiße Spirale steht für die über sich

hinausweisende Dynamik, mit der Gottes Geist die Welt ins Werk setzt. 2014 in München.

Eitempera auf Holz, 25

x 32 cm. Die beiden Vorgängerbilder:

Genesis (LXIII) 2008 und Das

Hervortreten des Logos im Urknall (LXX) 2012 Beide Eitempera auf Holz, 25 x 32 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Die heilige

Dreifaltigkeit nach Rubljew (Ikonenverzeichnis-Nr.:

LXXI) Erst mit meiner 71. Ikone wagte

ich mich an die berühmte Ikone des Malermönchs Andrej Rubljew.

Beim Bild gestaltete ich im Verhältnis 1:3 des großen Originals. Vom Motiv

hielt ich mich so genau an die Vorlage wie es mir aufgrund der Vorlagen

möglich war. Ein bedeutender Unterschied ist allerdings die Technik der

Gewänder. Wie auf vielen anderen Ikonen bereits baute ich die Farben nicht

vom Dunkel zum Licht auf, sondern grundierte die weiß und arbeitete die

Plastizität wie beim Aquarell ins Dunkel hinein. Auf diese Weise erhalten sie

ein Licht, das im Gegensatz zum Umfeld von innen heraus zu kommen scheint. Das Motiv folgt der

Erzählung vom Besuch der drei Männer bei Abraham bei den Eichen von Mamre (Gen 18). Die Männer verheißen Abraham und Sarah

die wunderbare Geburt ihres Sohnes Isaak. Schon der Bibeltext lässt erkennen,

dass durch die Männer Gott zu erkennen ist. Darum wurde das Motiv zur Chiffre

für den dreifaltigen Gott. Die mittlere Figur folgt in ihrer Gewandung der

Christus-Darstellung. Da Grün im alten Ägypten und der Metaphorik der

römisch-hellenistischen Welt die Farbe des Geistes ist, dürfen wir in der

rechten Figur den Heiligen Geist erkennen. Da sich beide zur linken Figur

hinwenden, ist in ihr wohl der Vater zu sehen. Übrigens war rosa bis ca. 1800

die klassische Männerfarbe. Auf dem Tisch steht ein Kelch; die Eucharistie

verbindet Gott mit den gläubigen Menschen. 2012 in München.

Eitempera auf Holz, 40

x 50 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

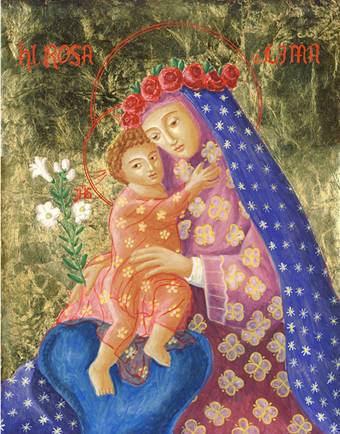

Rosa von Lima

(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXX) Zur heiligen Erstkommunion

malte ich meiner Tochter eine Ikone ihrer Namenspatronin Rosa von Lima

(eigentlich: Isabella Flores, 1586 bis 1617). Das Motiv folgt einem barocken

Vorbild. Rosa ist von Rosen bekränzt

und hält das Jesuskind und eine Lilie. Entgegen meiner Gewohnheit

gestaltete ich die Aufschrift in lateinischer Schrift. 2009 in München.

Eitempera auf Holz, 25

x 32 cm. |

||||||

|

|

|

|||||

|

30 Jahre Apostrōn

Adärät (Ikonenverzeichnis-Nr.: LXV) Mein Werk umfasst neben

klassischen Ikonen auch eine Reihe von Tafelbildern im Ikonenstil. Neben

antiken Motiven zählen dazu einige Jubiläumsbilder. Anlässlich des 20jährigen

Jubiläums meines Romans „Apostrōn Adärät“ malte ich 1998 das unten

abgebildete Tafelbild (Nr. XXIX) zeigt Karodin Tarien und seine Frau

Sakuntala Tagore im Krönigsornat neben Maria mit

dem Jesuskind, beide, wie auch die Lorbeerkränze, nach spätantik-römischen

Vorbildern. Der Adler über der Gruppe folgt spätrömischen Vorbildern, wie sie

etwa im Kaiserkult-Heiligtum in Lukor zu finden

sind. Das Apostrōn-Paar steht römischen Vorbildern auf Kissen – in

diesem Fall auf Galaxien in einem Sternenmeer. Die Säulen sind ionisch, der

Bogen folgt indischen Vorbildern. Zum 30. Jubiläum 2008 malte

ich ein neues Bild. Nun steht Karodin Tarien zusammen mit seiner Frau und

seinen fünf Kindern vor einem Bildschirm, der den Blick in dem Weltraum

zeigt. Über Chōra Myriōn schwebt ein Raumkreuzer, von dem gerade

eine Tori-Fähre startet. Im Hintergrund sind eine Raumstation und die Sonne

Deng-gadol zu sehen. Das Familienporträt folgt

verschiedenen klassischen Bildern, die hier zusammenkomponiert und der neuen

Situation angeglichen wurden. Beide Bilder stelle ich vor

anlässlich des Erscheinens von Band 1 des „Apostrōn Adärät“ im Verlag

united p.c. am 17. Juli 2014. 2008 in München.

Eitempera auf Holz, 40

x 50 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

1250 Jahre Kloster

Tegernsee C (Ikonenverzeichnis-Nr.: XXI) Zum Jubiläum der Klostergründung

malte ich eine Ikone, die die alten und neuen Patrone der Kirche zeigt: Im Zentrum steht der

heilige Quirinus im Purpurmantel, der bekannten Darstellung Kaiser Justinians

in Ravenna folgend. Er hält eine Modell der

Klosterkirche und den Abtsstab von Quirin Rest (16.

Jh.) in Händen. Zu seinen Seiten stehen der heilige Chroyogonus

und der heilige Kastorius, die beiden anderen

Patrone der Kirche. Beide halten Ikonen von

Petrus und Paulus in Händen. Den beiden Apostelfürsten war die Kirche vor Eintreffen

der Quirinus-Reliquien geweiht. Beide sind auch heute noch durch große

Figuren auf dem Hauptaltar vertreten. Das ursprüngliche Kloster

hatte den Salvator, Gott als Retter zum Patron. Darauf verweist die

Trinitätsdarstellung über den Heiligen. Sie folgt der Darstellung im Scheitel

der Kuppel in der Vierung der Kirche. Zu Füßen der Heiligen ist

das Klosterwappen zu sehen. Das Bild wird von einer goldenen Akanthusranke

umgeben. Sie steht für die Ewigkeit. 1996 in München. Eitempera

auf Holz, 25 x 32 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Quirinus von Tegernsee C

(Ikonenverzeichnis-Nr.: XV) Angeregt von einer

Darstellung des heiligen Willibrord als Ikone in einem Heft „der Christliche

Osten“ kam ich um 1990 auf den Gedanken, von den traditionellen Ikonenmotiven

abzugehen und eigene Bilder zu entwerfen. Die erste Ikone dieser Art

zeigte den heiligen Quirinus von Tegernsee (A, Nr. VII 1990 – unten links).

Die Haltung folgt einer Vorlage des Erzengels Rafael von Karl Berger, die

Bekleidung als römischer Kaiser und die Märtyrer-Attribute Schwert und Paslme der Darstellung im Nartex

der Tegernseer Klosterkirche. Er steht in einer Landschaft, die das Kloster

links und den Wallberg rechts zeigt. Im Rahmen meiner neuen Ikonenwand (vgl.

Kosmokrator C) malte ich den Quirinus passend zu den anderen Ikonen 1993 neu

(B, Nr. XIII, rechts unten). Nun sind zu seinen Füßen die Symbole der ihm

zugeschriebenen vier Wunder: Feuer: als die Leute während des Transports des Sarkophages von Rom nach Tegernsee zweifelten, ob auch

die echten Reliquien darin seinen, wollten sie den

Sarkophag öffnen, woraufhin ihnen Feuer entgegenschlug. Wasser: An der Stelle, an der der Sarkophag das letzte Mal

abgestellt wurde, ehe er in das Kloster eingeholt wurde, entsprang die

Heilquelle von Sankt Quirin. Fleisch: Bei der Umbettung der Reliquien in die barocke

Klosterkirche soll der Sarkophag zu Boden gefallen sein. Dabei kam frisches

Fleisch zum Vorschein. Öl: Am Westufer des Sees wurde das heilbringende

Quirinus-Öl entdeckt. Nach ihm suchten in den 1920er Jahren jene

Niederländer, die dann auf die weltberühmte Jod-Schwefel-Quelle von Bad

Wiessee stießen – des Quirinus 2. Wasser-Wunder! Statt des Wallbergs ist nun

der Tiber zu sehen mit der Kirche St. Chrysogono

(die ich 1991 fälschlicherweise für eine Quirinus-Kirche hielt). Zu beiden

Seiten über den Namenskartuschen sind die Wappen von Rom und Tegernsee zu

sehen. Die dritte Ikone malte ich

1994 als Votivbild zum Dank einer erfolgreichen Diplomprüfung, die mich zur

Promotion befähigte. Sie wurde im Dezember 1996 dem Abt Emmanuel Jungklausen

von Niederaltaich übergeben. 1994 in Rottach-Egern.

Eitempera auf Holz, 25 x 32 cm. |

||||||

|

|

|

|||||

|

Erzengel Michael C(Ikonenverzeichnis-Nr.: LXXI) Meine erste Ikone, die ich während

der Weihnachtsferien 1983/84 zusammen mit meiner Mutter malte, war der

Erzengel Michael in der Rüstung eines römisch-byzantinischen Kriegers, mit

Heeresmantel und Schwert (siehe unten links; Ikonenverzeichnis I). Das

Inkarnat vervollständigte ich 1990, ohne jedoch die alte Vorlage verwenden zu

können. 1999 fertigte ich den

Erzengel dann für eine Studienkollegin meiner Frau (Ikonenverzeichnis XXXIV)

und kurz darauf auch für mich selbst an (unten Mitte; Ikonenverzeichnis

XXXVI). Hierbei malte ich von vorn herein heller und arbeitete nicht mehr wie

beim Michael A vom dunkelsten Ton ins Helle hinein – was durchaus eine

sinnfällige Symbolik besitzt: Die Ikone kommt vom Dunkel zum Licht. 2002 schuf ich als

Gegenstück mit der gleichen Vorlage den Erzengel Gabriel (unten rechts;

Ikonenverzeichnis XLIX). Die Farbgebung Hellblau-Ochergelb-Rot

wurde hier variiert. Im Raum steht noch eine Muttergottesikone gleichen Stils

als Mittelstück. Da ich den Michael B zur

Firmung verschenkte, wurde 2012 eine Neufassung für mich notwendig. Das Schwert, das Michael

nun hält, folgt dem Typ 2 des „Fosforos“ aus dem Iraklonas. Die Parierstange soll die Mondsichel darstellen, über der –

freilich auf der „falschen“ Seite der Morgenstern im Knauf strahlt. 2012 in München. Eitempera

auf Holz, 25 x 32 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Christus Kosmokrator D

(Ikonenverzeichnis-Nr.: XLVI) 2001 malte ich meine

„Altarikonen“ neu. Damit verbunden war die Idee, auf den Seitenikonen die Namenspatronen von mir und meiner Frau wiederzugeben

(2003 erweitert um die Namenspatroner unserer

Tochter). Bei dieser Gelegenheit konzipierte ich auch die Mittelikone neu: Geblieben sind im Vergleich

zum Konsmokrator C die kreisförmige Mandorla, die

Beischriften Christi, die beiden Keruben als Thron Christi, die Beiden Serafen nach Jes 6, die

Evangelistensymbole mit den bekannten Zitaten aus ihren Schriften, die

Darstellungen der Schöpfung (oben) und der Passionswoche (unten), die zwei

Heiligen zur Seite Jesu mit Namenskartuschen und die Formensprache des

Rahmens, der jener der Tegernseer Klosterkirche folgt. Neu ist die Gestaltung der Marndorla als Regenbogen. Diese Darstellung richtet sich

nach einer ganz ähnlichen Mandorla in der Klosterkirche von Daphni/Griechenland. Christus wird nun (und von hier an

immer) in einer neuen Technik gemalt: nicht mehr Auftrag der dunkelsten Farbe

und schrittweise Aufhellung, sondern Grundauftrag weiß und Modellierung durch

immer dunklere Farben. Dadurch leuchtet Christus aus dem Bild heraus und hebt

sich in göttlichem Licht von seiner Umgebung ab. Die zwei Serafen wandern wieder wie beim Kosmokrator B in den

Rahmen und macht den Evangelisten ihre angestammten Plätze frei – allerdings

jetzt im Gold schwebend. Die Zwickel werden nur noch durch die Stellung der

Flügel angedeutet. Die beiden Keruben werden unten sehr dunkel und nach oben

hin heller dargestellt – sie deuten Gewitterwolken an. Jesus zur Seite stehen

nun Maria und Quirin von Tegernsee, Beide in kaiserlichen Purpur gehüllt. Die

Kinder, die sie tragen, stellen meine Frau und mich dar. 2001 in München.

Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Christus Kosmokrator C

(Ikonenverzeichnis-Nr.: X) Den Kosmokrator B hatte ich

1990 mit den schon früher entstandenen Ikonen des Erzengels Michael und des

Heiligen Nikolaus zu einem Triptychon als Hausaltar verbunden. 1991 kam noch

der Heilige Quirinus von Tegernsee dazu. 1994 gestaltete ich dieses „Tetraptychon“ durch eigens dafür gemalte Ikonen neu. Die

Zentralikone versteht sich als Weiterentwicklung des Kosmokrator B. Geblieben sind die kreisförmige Mandorla mit dem Davidsstern. Die

naturgetreuen Darstellungen des Tierkreises werden nun in den Stern

eingefügt. Auch die Zeugnisse der vier Evangelien blieben und stehen nun in

Gold auf dem äußeren Kreis der Sphaira (die keine

mandelförmige Mandorla mehr ist). Aus den vier Wochenbändern bleiben zwei:

oben die Schöpfung, unten die Passionswoche; beide nun in je drei Kartuschen

untergebracht. Und die vier Bundeszeichen (der Regenbogen des Noah, die

Bundeslade des Mose, der Heilige Geist als

Feuerzungen (Pfingsten) und als Taube) bleiben in den Ecken. Auch jetzt steht

im Buch das Vaterunser in Hebräisch und griechisch zu lesen. Neu ist insgesamt die

Formensprache, die der Klosterkirche Tegernsee folgt. Vier Serafen wandern in die Zwickel, die Evangelistensymbole

erscheinen nun in je zwei Kartuschen im Rahmen. Christus thront nun über zwei

Keruben, die als blaue, gefügelte Löwen dargestellt

werden. Ihm zur Seite stehen Mose und Elia. Das Bild, das die Passionswoche

zum Ostersonntag hin fortführt wird so auch zu einer Verklärungsdarstellung.

Christus streckt seine Segenshand seitwärts aus, damit der Gestus als

Parallele zur Segenshand der monumentalen Konstantins-Statue in Rom sichtbar

wird. Über und unter dem Zentralmotiv steht in hebräisch

und griechisch: „Jesus Christus der Allherrscher“. 1994 in Rottach-Egern.

Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

Christus Kosmokrator B

(Ikonenverzeichnis-Nr.: VI) Die Ikone wurde nach dem

Vorbild des Kosmokrator A von 1983 neu geschaffen. Nach einem Vorbild aus dem

Fernsehen gestaltete ich die Mandorla jetzt kreisförmig, mit einem Davidstern

unterlegt. Christus sitzt über Keruben, die die Insignien des östlichen

(russischen) und westlichen (römisch-deutschen) Kaisertums. Zwei sechsflüglige

Serafen stehen hinter ihm vor einem Tierkreis aus

tatsächlichen Sternenkonstellationen. Zu seinen Füßen ist die Bundeslade. In den Zwickeln stehen die

vier Evangelistensymbole: Engel (Matthäus), Adler (Johannes), Löwe (Markus)

und Stier (Lukas). Sie halten Schriftrollen mit Christusbekenntnissen aus den

Evangelien in deutscher, griechischer, hebräischer und lateinischer Sprache. Das Buch in Christi Hand

nennt die ersten Bitten des Vater unser in hebräisch und griechisch. Rings um die Darstellung

laufen vier Bänder, die (im Uhrzeigersinn)die

Schöpfung, die Passion, die Visionen der Sieben Siegel und das mutmaßliche

jüdische Bundesfest darstellen. In den Ecken werden vier Bundeszeichen

dargestellt: den Regenbogen des Noah, Die Bundeslade des

Mose, der Heilige Geist als Feuerzungen (Pfingsten) und als Taube. 1990 in Rottach-Egern.

Eitempera auf Holz, 40 x 50 cm. |

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

Christus Kosmokrator A

(Ikonenverzeichnis-Nr.: II) Christus sitzt auf einem

nur schemenhaft abgehobenen Thron. Sechsflüglige Serafen

umstehen ihn vor einem Sternenhimmel. Zu seinen Füßen sind Ophanim (Räder), wie sie aus der Thron-Vision von Ez 1 bekannt sind. In den Zwickeln stehen die

vier Tiere (aus Ez 1), die sich in der christlichen

Theologie als Symbole für die Evangelisten eingebürgert haben: Engel: Matthäus, Adler:

Johannes, Löwe: Markus und Stier: Lukas. Der wie zur Verklärung ganz

weiß gekleidete Christus hält ein Buch in der Hand. Darauf steht in

kyrillischen Buchstaben der deutsche Text: Was ihr den geringsten meiner

Brüder tut, das tut ihr mir. 1983 in Niederaltaich. Das Gesicht von Prof. Karl Berger. Eitempera auf Holz, 25 x

32 cm. |

||||||